中国は世界経済をけん引できなくなる?原因となる3つの変調を読み解く

7月の主要経済統計はいずれも市場予想から下振れ

新型コロナウイルスの感染再拡大と行動制限強化、製造業活動の減速など、足元では中国経済の変調が浮き彫りになっています。こうした変調の要因を紐解き、中国景気の先行きを考えます。

日銀も動きだした、日本企業の気候変動対応は待ったなしの理由

企業収益に及ぼすインパクトは増大する可能性

昨年10月の菅首相の所信表明演説における2050年カーボンニュートラル宣言、及び今年4月に発表した2030年度の温室効果ガス排出削減目標で、日本は気候変動問題へのコミットメントを強化しました。これらの野心的な目標の達成に必要となる施策に関する議論が、足元において急ピッチで進んでいます。今回はその中でも特に重要とみられる分野、気候変動対応について、日本の対策を整理していきたいと思います。

気候変動の次は「生物多様性」で規制が始まる?世界がいま危機感を持つ理由

G7気候・環境相サミットの声明でも言及

5月20~21日に、主要7カ国(G7)の気候・環境相によるオンライン会合が開催されました。共同声明では、温室効果ガス排出量が多い石炭火力発電事業に対して、各国政府による新たな資金支援を原則停止する方針が示されました。気候変動を巡る各国の議論に大きな注目が集まった今回のサミットですが、「2030年までに世界の陸地及び海洋の30%を保全する」という生物多様性に関するコミットメントも併せて示されたことをご存知でしょうか。日本では、気候変動と比べると、生物多様性を巡る議論への一般的な関心度は必ずしも高くはないとみられます。しかし世界では、気候変動と並ぶESGの注目分野となりつつあります。今回は、その背景を整理したいと思います。

景気引き締め?景気支援?まだら模様な政策を展開する中国当局の真意とは

不均衡な回復に苦慮

3月に開催された全人代(全国人民代表大会)で中国当局は、今年の方針として政策の急転換を避け、景気の安定化を最優先する姿勢を示しました。一方で、当局は景気支援策を打ち出しながらも景気に悪影響を及ぼしうる政策も相次いで発表しており、その動向からは当局の意図が分かりにくい状況となっています。中国当局の真意はどこにあるのか、足元の中国景気と政治スケジュールから探ります。

各国の思惑が交錯する“炭素国境調整措置”って何?世界の気候変動対策最前線

4月に控える首脳気候サミットに注目

炭素国境調整措置(Carbon Border Adjustment Mechanism, 以下CBAM)とは、気候変動対策が不十分な国からの輸入品に対し、生産過程で排出された炭素の量に応じて、自国と同等の排出負担を課す措置のことです。また、自国企業が気候変動対策の不十分な国へ輸出する際に、輸出品の生産過程で負担した炭素コスト分を還付する場合もあります。この措置を導入することによって、厳しい排出負担による自国企業の国際競争力の低下や、また企業が自国よりも排出規制の緩やかな国へ生産拠点を移すことで結果的に世界全体の炭素排出量が減少しない「炭素リーケージ」の発生を防ぐことができるとされています。このように気候変動対策における有力な政策ツールとして期待されるCBAMですが、同措置の導入は事実上の関税強化ともみなすことができるため、各国のCBAMを巡る議論に注目が集まりつつあります。

中国の野心的目標が明らかに?今年の全人代は例年以上に注目すべきと考える理由

環境政策や金融政策方針にも注目

コロナ禍からいち早く回復を遂げた中国では、3月5日から全人代(全国人民代表大会)が開催されます。その中で、コロナ対応から脱却した中長期的な成長を見据えた政策が議論、採択される予定です。例年のような経済政策方針に加え、ハイテク製造業や環境関連など中長期的な投資テーマとなる事柄への言及がなされる見通しのため、その内容を例年以上に注目すべきと考えています。

日本でも本格的に検討開始するカーボンプライシング、押さえておくべきポイントは?

菅首相が施政方針演説で方針表明

1月18日、菅首相は初の施政方針演説を行いました。演説では、新型コロナウイルス感染拡大の早期収束に向けた方針が示されたほか、幅広い政策分野における政府の姿勢が明示されました。また、脱炭素化に関する指針についても言及がなされ、2035年までに全ての新車販売を電動車に転換させる政府の方針が明らかとなったほか、カーボンプライシングに取り組む姿勢が示されました。今回はこのカーボンプライシングのポイントを整理します。

中国で社債のデフォルトが多発!新型コロナの次に中国経済が直面する課題とは

中国経済の転換点

中国では今年、社債のデフォルト(債務不履行)が多発しています。中には、国策である半導体関連企業や暗黙の政府保障があるとされてきた国有企業も含まれており、中国経済の先行きを懸念する報道も多くあります。しかし筆者は、足元のデフォルトの多発は中国当局の政策姿勢の変化を反映したものであり、中国経済に大きな悪影響を与えることはなく、むしろ痛みを伴う構造改革の進展により中国経済の発展に寄与する可能性もあると考えています。

コロナ禍で広がる労働市場の不平等、日本社会の不安定化リスクに

経済的な被害を受けた勤労者への配慮を

欧米に続き日本でも第3波のコロナ感染拡大が起きる中で、感染抑制と経済復調のバランスを調整する対応へのメディアや国民への説明に、菅政権は苦戦しているように見えます。第3波到来といっても多くの国で起きていることであり、また欧米と比べれば圧倒的に日本の人口対比感染者数は少ないままです。欧州各国のように広範囲な経済活動制限の必要性は低いため、日本の現状は深刻であるとは思われません。地域の医療事情に応じた適切な対応によって、現在の第3波への対応は充分対処可能とみられます。米欧対比でかなり抑制されているものの、感染者数の増加によって、一部地域では医療体制が脆弱になっていることが、日本のコロナ問題の本質であり我々が最も問題視すべきでしょう。

加速する世界のグリーン政策、なぜ菅首相は2050年までの脱炭素化を表明したのか?

気候変動対策強化の国際的な圧力が高まる

11月21~22日に開かれた20カ国・地域(G20)首脳会議において、気候変動問題が議題としてあげられました。菅首相は、関連イベントでのビデオメッセージにおいて、革新的なイノベーションを通じて、2050年までの脱炭素社会の実現を目指すとともに、国際社会を主導していく方針を表明し、脱炭素化目標の「国際公約」としての位置づけを明確にしました。10月下旬の所信表明演説において、温室効果ガス(以下、GHG)の排出削減目標を大幅に引き上げた菅首相ですが、今回の軌道修正の背景には、(1)国際的な削減目標引き上げの潮流と、それに伴う(2)各国の取り組みの加速があるとみられます。

決着はいつ?大接戦となった米大統領選挙と米株式市場の行方

高まる金融財政政策の重要性

11月3日に行われた米国大統領選挙では、接戦州のうちフロリダ、テキサス、オハイオ、アイオア州などでトランプ大統領が勝利しました。バイデン候補が大きく勝利するとの事前の主要メディアの世論調査を覆し、トランプ大統領再選の可能性が一時高まりました。翌4日には、ラストベルトで同様に大接戦となっていたミシガン、ウィスコンシンにおいてバイデン候補の得票が伸びたことで、バイデン候補が再び優位になっています。接戦となっているネバダ州の結果次第の状況ですが、僅差となったミシガン、ウィスコンシン州の集計見直しをトランプ大統領は要求する意向を示しています。そして、事前の郵便投票の集計が行われていなかったペンシルベニア州の結果判明にはまだ時間がかかりますが、どちらが勝利してもおかしくありません。本稿を執筆している5日朝方時点でも、依然決着には至らない歴史的な大接戦になりました。

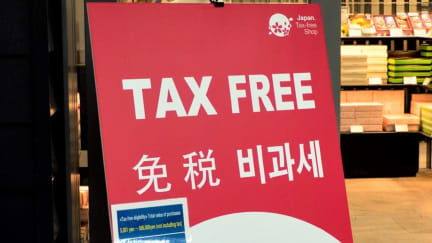

日本で消えた爆買いは中国国内で進行中、二極化が進む中国消費の今

アフターコロナのインバウンド再開へ期待

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外旅行が制限されたことで姿を消した外国人観光客、特に中国人観光客による爆買いの蒸発は国内インバウンド事業に大きな打撃を与えました。しかし、ある程度新型コロナウイルスの感染がコントロールされた中国国内では、高所得者層の消費意欲が確認されています。コロナ禍の収束後、再びインバウンド需要の戻りに期待できそうです。

年内に米大統領が決まらない可能性も?トランプ劇場に一喜一憂する株式市場

新型コロナ感染というオクトーバーサプライズ

米国の大統領選挙投票日まで1ヶ月弱となった9月末から、接戦だった選挙情勢に変化が生じています。

米国大統領選は終盤戦へ突入、選挙を左右する「テレビ討論会」と「オクトーバーサプライズ」とは?

世論調査ではバイデン氏が優勢も、勝負の行方は依然不透明

11月3日の米国大統領選まで、あと6週間を切りました。大統領選の結果は、米国株式市場を含む様々な金融市場の変動要因となるため動向が注目されます。世論調査によると、民主党の大統領候補であるバイデン氏が共和党の大統領候補であるトランプ氏に対し支持率でリードしている状況です。しかし、7月後半以降、トランプ氏が追い上げたことで、その差は縮まりつつあります。また、一般的に世論調査の回答率は高学歴層が高く、トランプ氏の支持が根強い低学歴層の意見は世論調査に反映されにくい事を考慮すると、現時点における両者の大統領選での勝率はほぼ拮抗しているとみられます。かかる中、今後の大統領選の行方を占う上で、「テレビ討論会」と「オクトーバーサプライズ」が注目されます。<写真:ロイター/アフロ>

菅政権の政策シナリオを完全予想!改革を実現するために最も必要なこととは?

安倍政権のレガシーを活かせるか

9月8日に自民党の総裁選が告示されました。主要派閥から幅広く推薦人を集め、更に世論調査でも高い支持を示している菅官房長官が総裁選で勝利し、9月16日には菅政権が誕生する見込みです。安倍政権の継続を強く打ち出しているため、菅政権は経済政策の多くの部分を継承するでしょう。メディアのインタビュー記事において、菅氏は、日本銀行の黒田総裁について「手腕を大変評価している」と述べました。当面、黒田総裁に金融政策を任せるとともに、金融緩和の徹底が次期政権でも重視されるでしょう。<写真:ロイター/アフロ>

コロナ対応からいち早く脱した中国への期待と不安

中国の中長期的な構造改革に影を落とす米中関係

中国経済は4~6月期に前年比プラス成長へ転換し、主要国に比べ一足早いコロナ禍からの回復を見せました。中国当局は、足元の景気回復を受け、政策スタンスを中長期の構造改革を重視する方針へ転換しています。構造改革路線への転換は、課題を多く抱える中国経済にとって好ましいものと考えますが、その進捗に影を落とすのは米中関係であり、秋にかけて、米中政治情勢への注目度が上がるとみています。<写真:ロイター/アフロ>

トランプ大統領と民主党、米株高に寄与するのはどっち?

民主党バイデン候補の政策を読む

8月に入っても米国株高が続き、12日にS&P 500指数はコロナショック前の2月の最高値水準にあと数ポイントまで上昇しました。今年も多くの他の先進国対比で米国株はアウトパフォームしていますが、米国の株高を支えているのは、コロナショック対応で繰り出された金融財政政策だと筆者は考えています。

米国市場に黄色信号、過剰流動性だけで株高は続くのか

財政政策による景気下支えの効果は?

米国株式市場は、6月から高値圏での推移が続いています。7月15日にはCOVID19のワクチン開発への期待から、S&P500は6月初旬の高値とほぼ同水準まで上昇しました。一方、6月後半から連日報道されていますが、米国内ではフロリダ、アリゾナなど南西部でCOVID19の感染者が大きく増えて、6月半ばから経済活動が再び停滞しています。ただ、停滞は一時的でいずれ感染症が克服され、金融財政政策の後押しで経済活動が順調に回復するとの見方が、株式市場では根強いようです。